ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. Российская Феде-

рации на протяжении длительного периода своей новейшей

истории живет в режиме депопуляции. За тридцать лет естественная убыль населения составила 14,4 млн человек, однако

миграция компенсировала примерно 2/3 естественной убыли. В

результате население страны сократилось лишь на 4,8 млн человек. Присоединение Крыма в 2014 году уменьшило эту величину до 2,5 млн человек. Худшим периодом в демографическом

развитии России были 1996–2005 годы. До середины 2000-х годов вследствие роста смертности, начавшегося после дефолта

1998 года, естественная убыль населения держалась на отметке

840–850 тыс. человек в год. Это было самое трудное время депопуляции. Затем последовало десятилетие преодоления депопуляции и «оздоровления» демографической ситуации в стране.

Но улучшение длилось недолго. За ним вновь наступила вторая

волна депопуляции. Принципиальным отличием данного этапа

демографического развития страны является то, что величина

естественной убыли определяется исключительно сокращением

числа родившихся, а смертность продолжает снижаться (табл.

4.1).

Пандемия COVID-19 значительно увеличила смертность на-

селения в России. По итогам 2020 года число умерших возросло

до 2 124,5 тыс. человек, то есть на 18% больше, чем в 2019 году.

Общее число умерших с COVID-19, для которых коронавирус

стал либо основной, либо косвенной причиной смерти, за 2020

год составило 163,3 тыс. человек. В 2021 году численность населения страны сократилась на 613 тыс. человек, в том числе

продолжилось сокращение численности населения в результате

естественной убыли (на более чем 1 млн человек). Выросло количество умерших на 320 тыс., и снизилось количество рожденных

детей на 33 тыс. человек по сравнению с 2020 года. По данным

Росстата, смертность от COVID-19 как основной и предположительно основной причины смерти, а также как сопутствующей

причины смерти в 2021 году составила 517,8 тыс. человек (данные получены на основе медицинских свидетельств из системы

ЗАГС), что в 3,2 раза превысило показатель предыдущего года.

Оценку демографической ситуации применительно к субъектам Российской Федерации можно дать на основе пяти параметров и данных демографической статистики.

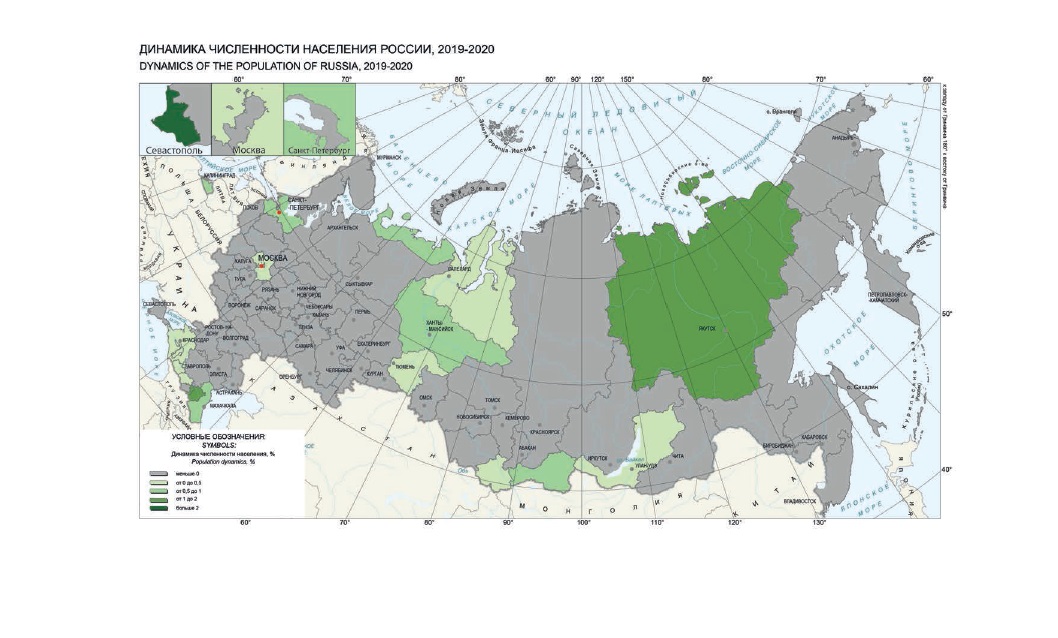

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Если в

2019–2020 годы к демографически благополучным регионам

можно было отнести девятнадцать регионов (22%), то в 2020–2021 гг. – только восемнадцать субъектов Российской Федерации (21% от общего числа регионов страны). Наиболее благополучными (хотя и относительно) в демографическом отношении можно считать город Севастополь (рост населения в 2021 г.

по сравнению с 2020 г. составил 7,6%), Республику Ингушетию

(1,7%), Чеченскую Республику (1,3%), Республику Саха (Якутия) (1,0%), Ленинградскую область (0,9%), Ханты-Мансийский

автономный округ (0,8%), Республику Тыва (0,8%), Калинин-градскую область (0,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ

(0,7%) и Республику Дагестан (0,7%). В остальных 66 субъектах

Российской Федерации отмечалось сокращение населения, т. е.

регионы были демографически неблагополучными.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ И МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ. По

критерию – положительный общий прирост населения за счет

естественного и миграционного прироста – демографически

благополучными в 2020 году могли считаться только шесть регионов страны (или 7% от их общего количества). К этому числу

относились Республика Саха (Якутия) (+12,7 тыс. человек), Тюменская область (+5,1 тыс. человек), Ханты-Мансийский автономный округ (+13,7 тыс. человек), Ненецкий автономный округ

(+293 человека), Республика Ингушетия (+8,9 тыс. человек), Республика Алтай (+869 человек). В 2021 году их численность и состав практически не изменились: только в шести регионах страны (или 7% от их общего количества) отмечался общий прирост

населения. К этому числу относились Ханты-Мансийский автономный округ (+13,8 тыс. человек), Республика Саха (Якутия)

(+10 тыс. человек), Республика Ингушетия (+8,5 тыс. человек),

Ямало-Ненецкий автономный округ (+3,8 тыс. человек), Кабардино-Балкарская Республика (+1,1 тыс. человек), Ненецкий автономный округ (+215 человек).

Демографически неблагополучными по второму критерию

в 2020 году были 79 субъектов Российской Федерации (93% от

их общего количества). Наиболее проблемными оказались Чукотский автономный округ (-988 человек), Смоленская область

(-13,27 тыс. человек), Республика Мордовия (-10,64 тыс. человек), Тамбовская область (-10,99 тыс. человек), Владимирская

область (-15,22 тыс. человек). Все эти регионы потеряли в 2020 г.

более 1% населения при отрицательных значениях естественного и миграционного приростов. В 2021 году демографически

неблагополучными оказались также 79 субъектов Российской

Федерации (93% от их общего количества). Наиболее проблемными оказались Еврейская автономная область (-2,2%), Смоленская область (-12,5%), Орловская область (-9,7%), Курганская область (-10,8). Все эти регионы потеряли в 2021 году более

1,3% населения при отрицательных значениях естественного и

миграционного приростов. 25 регионов страны за год потеряли

более 1% населения.

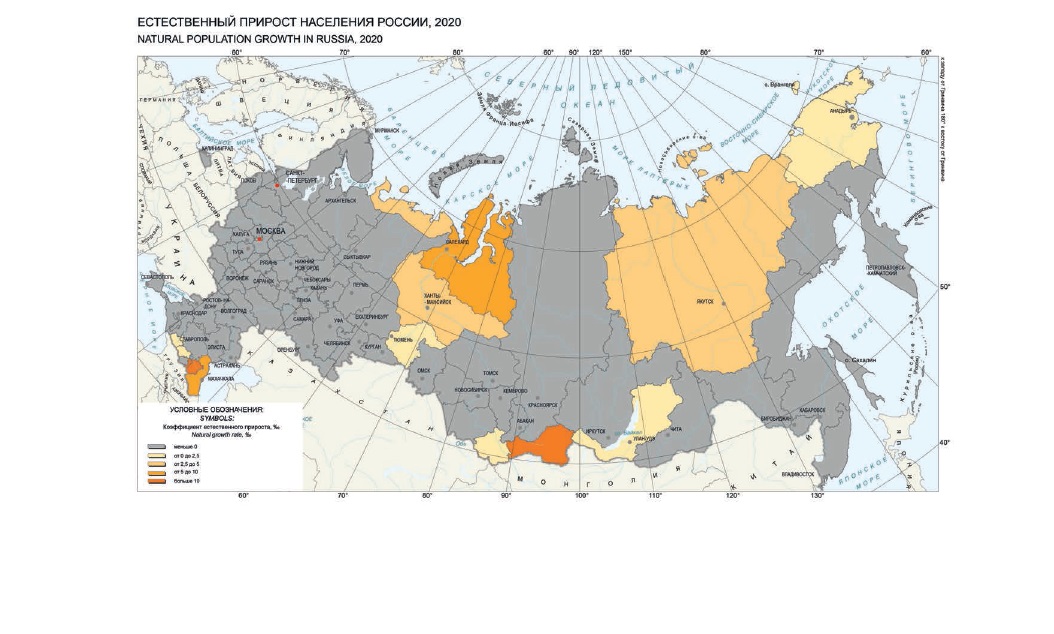

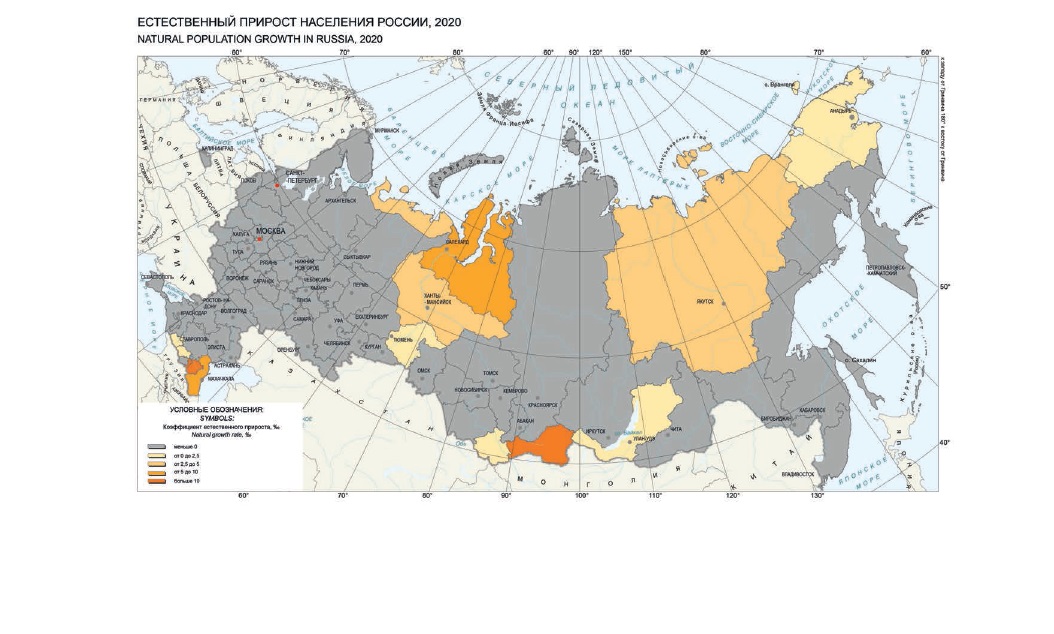

В 2020 году в естественном движении населения позитивная

динамика отмечалась в тринадцати регионах. К их числу относились Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Респу-

блика Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия),

Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Республика

Алтай, Бурятия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкессия и Тюменская область. Максимальные значения коэффициента естественного прироста на 1000 жителей наблюдались в

Чечне (13,7), Ингушетии (12,5) и Тыве (более 10,8). Положительные значения естественного прироста в большинстве случаев

связаны с высоким уровнем рождаемости, сохраняющемся в национальных республиках Российской Федерации.

В 2021 году позитивная динамика в естественном движении

населения отмечалась только в девяти регионах. К их числу от-

носились Чеченская Республика, Ингушетия, Тыва, Дагестан,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ. Максимальные

значения коэффициента естественного прироста на 1000 жителей наблюдались в Чечне (14,2), Ингушетии (12,1) и Тыве (10,9).

Положительные значения естественного прироста по-прежнему были обусловлены в большинстве случаев высоким уровнем

рождаемости в этнических регионах.

Миграционный прирост населения в 2020 году отмечался в

31 субъекте Российской Федерации (36% регионов). Наиболее

привлекательными в миграционном отношении были субъекты

с развитой экономикой, высоким уровнем заработной платы и

емким рынком труда, которые стягивали на себя населения из

прочих регионов России и стран СНГ – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие. Регионы

Южного федерального округа привлекают население мягким

климатом в сочетании с возможностью ведения бизнеса и трудоустройства. Особенно популярным для мигрантов в 2019–2020

гг. стали агломерации Краснодара и Сочи. Максимальные значения миграционного прироста на 10 тыс. жителей отмечались

в Севастополе (1313), Ленинградской области (168), Калининградской области (101), Калужской области (67), Московской

области (65,7), Якутии (61) и Краснодарском крае (55).

В 2021 году миграционная ситуация значительно улучшилась: положительный миграционный прирост отмечался в 54

регионах страны (63% регионов). По-прежнему, наиболее привлекательными оставались столичные агломерации: Москва,

Московская область, Санкт-Петербург, а также Краснодарский

край. Максимальные значения миграционного прироста в относительном измерении (на 10 тыс. жителей) отмечались в тех

же регионах – картина за год существенно не изменилась. Среди

них были Севастополь (298), Калужская область (225) Ленинградская область (200), Адыгея (169), Калининградская область

(157), Московская область (146), Чукотский автономный округ

(111), Якутия (86) и Камчатская область (78).

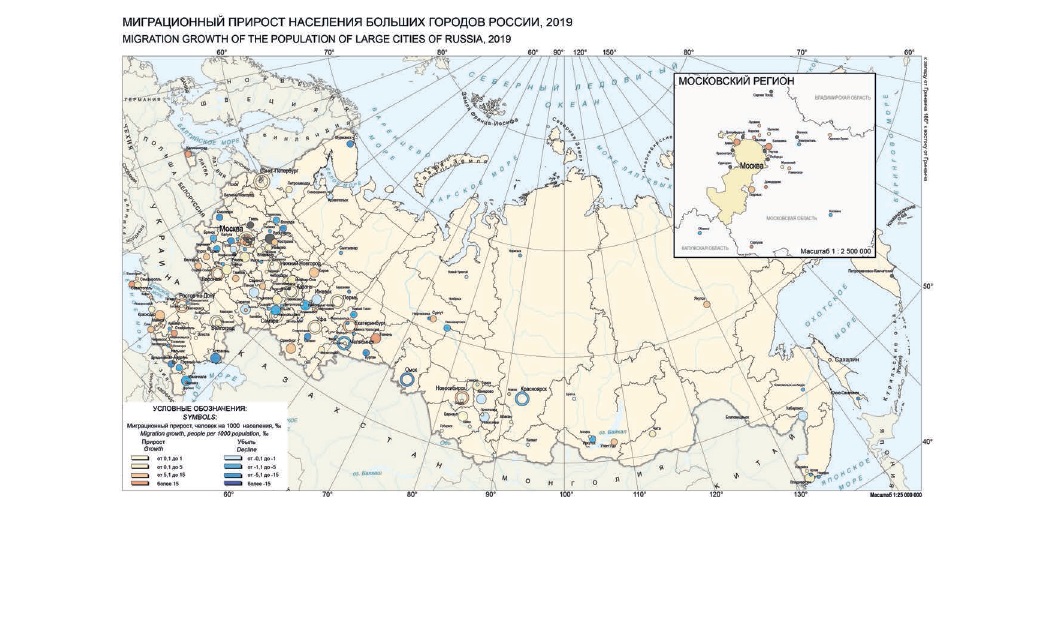

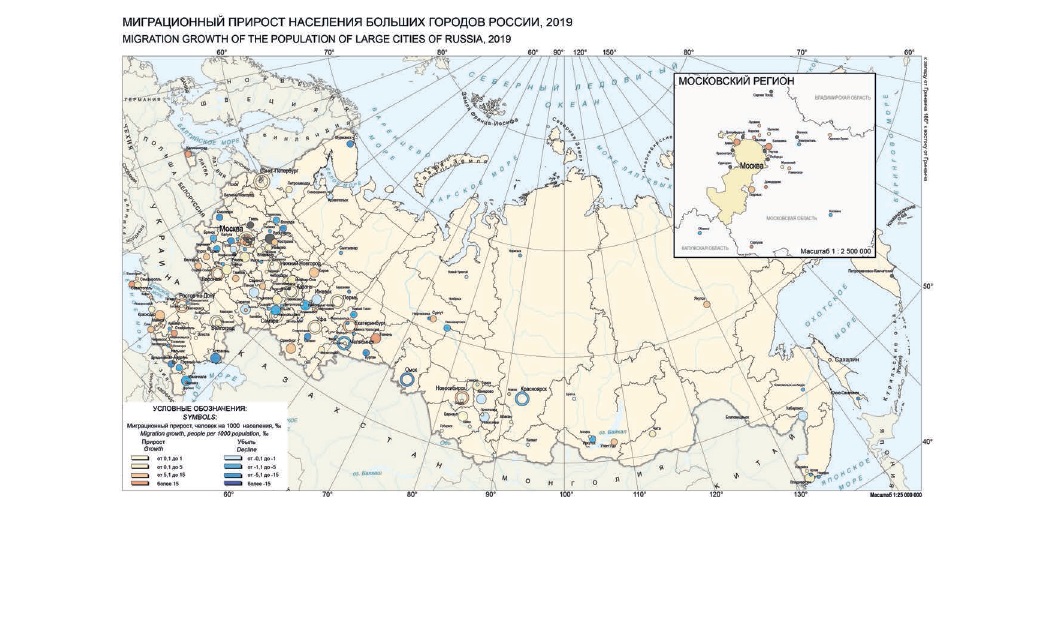

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ. В 2015 году в большинстве городов с населением более 100 тыс. человек наблюдались положительные значениями миграционного прироста. В основном это касалось региональных и крупных промышленных центров. Во многих городах

Поволжья, Уральского федерального округа и национальных

республик Северного Кавказа налицо миграционный отток. Отрицательное сальдо миграции отмечается и в депрессивных северных регионах.

В 2019 году концентрация населения в крупнейших городах

страны усилились. Доля городов с положительными значениями

миграционного прироста заметно сократилась. Региональные

центры стали терять население. Большая часть переезжающих

предпочитает жить в быстро развивающихся как в экономическом, так и в социальном плане, городах с высокой степенью диверсификации экономики.

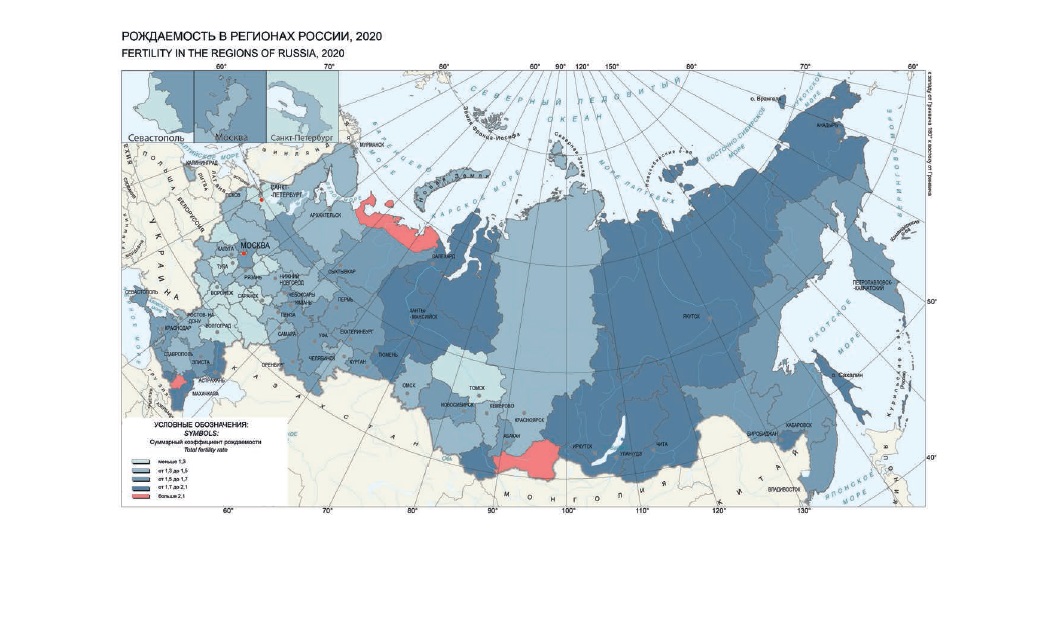

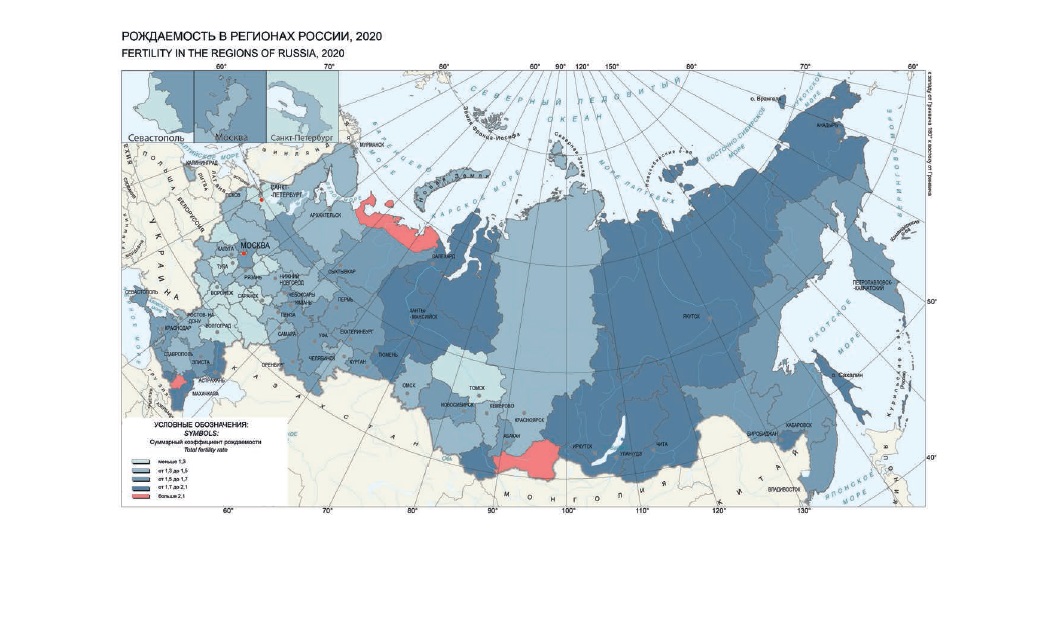

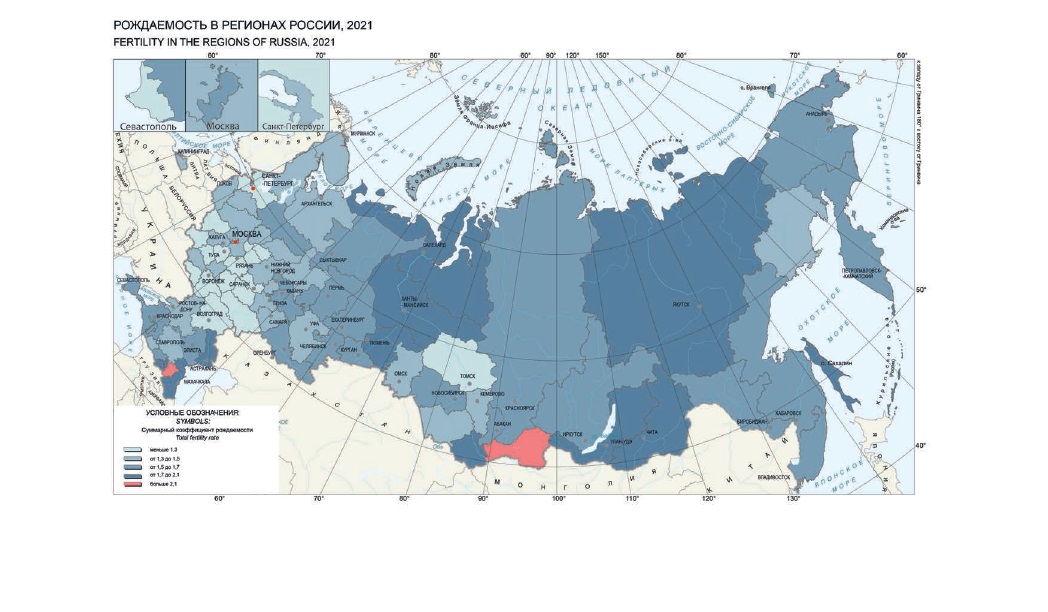

РОЖДАЕМОСТЬ. По третьему критерию – суммарному

коэффициенту рождаемости близкому к простому воспроизводству населения (2,14–2,15 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста) – к демографически благополучным в

2020 году можно было отнести только Республику Тыву (2,97),

Чеченскую Республику (2,57) и Ненецкий автономный округ

(2,25) (см. рис. 9). Самый низкий уровень суммарного коэффициента рождаемости был характерен для регионов европейской

России с преобладанием русского населения и высокой долей

численности городского населения. К их числу относились Орловская область (1,27), Пензенская область (1,23), Саратовская

область (1,23), Смоленская область (1,15), Тамбовская область

(1,28), Тульская область (1,25).

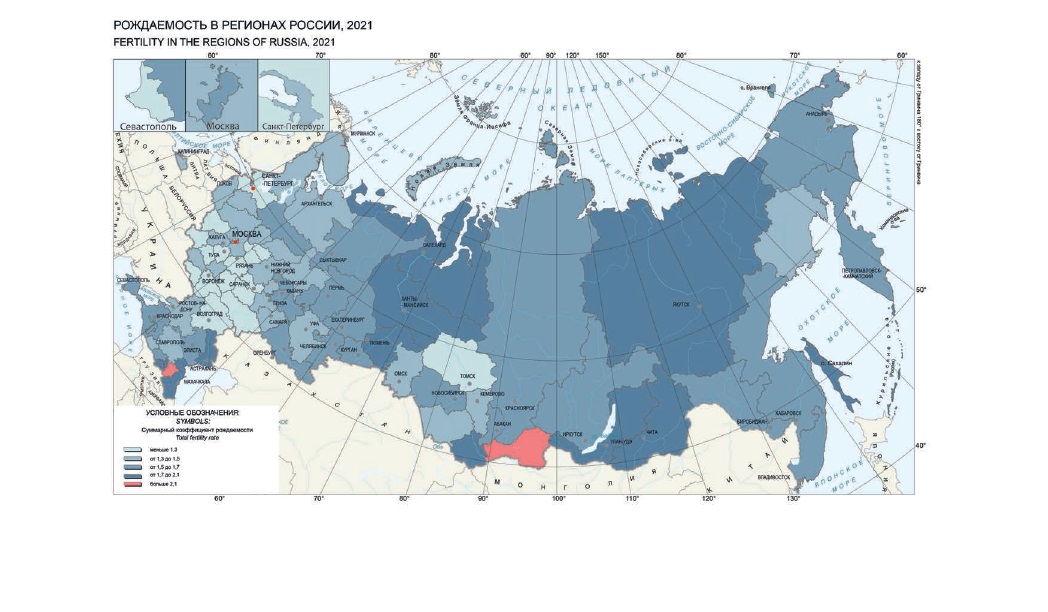

В 2021 г. к демографически благополучным можно было от-

нести только Республику Тыву (2,94) и Чеченскую Республику

(2,5). Самый низкий уровень суммарного коэффициента рождаемости был характерен для регионов европейской России с

преобладанием русского населения и высокой долей численности городского населения. К их числу относились Орловская область (1,22), Республика Мордовия (1,11), Саратовская область

(1,24), Смоленская область (1,13), Ленинградская область (1,04),

Тульская область (1,22).

СМЕРТНОСТЬ. Четвертый критерий – структура смертности по причинам. Исследования группы демографов под руководством А. Е. Ивановой показывают, что важным элементом

демографического благополучия является структура смертности населения. В частности, экстремальные «выбросы» в виде

сверхсмертности в трудоспособных и младших возрастах свидетельствуют о нарушении «стандартной» структуры смертности населения, влияя негативно на демографический потенциал

регионов. Среднее значение показателя смертности в трудоспособном возрасте по России в 2020 году составляло 497 смертей

на 100 тыс. человек. Ниже всего уровень смертности среди тру-

доспособного населения отмечался в республиках Северного

Кавказа: Ингушетии (200,1), Дагестане (222,7), Карачаево-Черкесии (326,8), Кабардино-Балкарии (336,1), а также в г. Москве

(331,8). Высокая смертность в трудоспособном возрасте в 2020 г.

наблюдалась в Чукотском автономном округе (780,1), Амурской

области (736,4), Республике Тыве (730,5), Иркутской области

(685,8) и Еврейской автономной области (680,3).

Уровень младенческой смертности на 100 тыс. новорожденных в 2020 году в Республике Чувашия (209,71), Республике Коми

(232,9), Калмыкии (287,62), Мордовии (296,54) и Адыгее (301,86)

в 2020 г. был самым низким в стране (в среднем по России 444,41

младенческая смерть на 100 тыс.). Вместе с тем экстремальные

значения по данному показателю наблюдались в Чукотском ав-

тономном округе (1435,64 смертей на 100 тыс. новорожденных).

Высокий уровень младенческой смертности фиксировался так-

же в Костромской области (752,08), Республике Алтай (745,97),

Дагестане (682,53) и Ненецком автономном округе (674,91).

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ. По пятому критерию – сбалансированности половозрастной структуры населения, характеризующейся оптимальными долями молодежи и пенсионеров, наличием трудовых ресурсов, необходимых

для социально-экономического развития – наиболее благополучная ситуация в 2020 году была в четырех субъектах Российской

Федерации, в их числе Ненецкий автономный округ, Республика

Саха (Якутия), Республика Алтай, Республика Ингушетия.

В сравнении со средними значениями по России в данных

регионах наблюдается высокая доля населения младше трудоспособного возраста. В перспективе это позволит рассчитывать

на меньшие потери в численности трудоспособного населения.

Вместе с тем доля старшей возрастной группы значительно ниже

среднего значения по стране.

Общая картина половозрастной структуры представленных

выше территорий схожа. Данные регионы характеризуются высокой долей сельского населения вместе с выражен-

ной национальной спецификой. Рождаемость в этих субъектах

остается на высоком уровне.

Наименьшая доля населения младше трудоспособного воз-

раста наблюдается в регионах европейской части России. К ним

относятся Тульская область (15%), Тамбовская область (15,1%),

Республика Мордовия (15,1%), г. Москва (15,5%), Смоленская

(15,6%), Ленинградская (15,6) и Воронежская (15,9) области.

Наибольшая доля старшей возрастной группы отмечачется

в субъектах центральной России. Это Тамбовская (30,3%), Тульская (29,9%), Рязанская (30,3%), Пензенская (29,4%), Псковская

(29,2%) и Новгородская области (29,1%).